|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |

|

私の妹妹が微博で転送していた写真。「猜猜这是什么字?」(この字は何でしょう?)

現在みどり軍団は故宮の書画館を参観するべく、予習をしていて、展示してある作品から好きな字を選んで書いている。先週教えたばかりだ。この「愛」という字。

①「元 鲜于枢行书五绝诗页」。釈文は「我愛陶彭澤,無錢對菊華。而今九日至,自覺酒須賒。困學」。 鮮于枢(せんうすう) は文人。薊県漁陽 (河北省) の人。西湖畔の虎林に住み、琴、書、古玩の鑑賞を好んだ。書は張天錫に学び、晋、唐の楷行書を体得し、懐素風の草書に長じ、当時趙孟頫と並び称された(wikiより)。 この二字目が「愛」。一字目の「我」も草書にすると、読めないと思う。

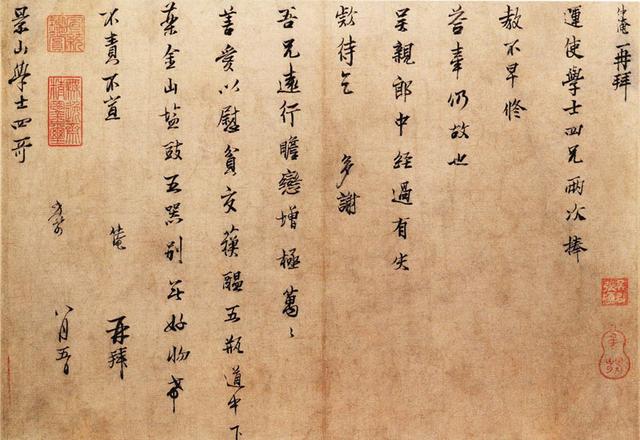

②「元 赵孟頫行书七绝诗册」。釈文は「煉得身形似鶴形,千株松下兩函經。我來問道無餘事,雲在青天水在瓶。子昂爲中庭老書」。

二朝に仕えて評判が悪い面もあるが、元代の書家と言えばまずはこの人。 趙孟頫についてもっと読みたい人はここへ→「趙孟頫 臨 『集王聖教序』」。 この「二臣伝」中の人として有名なのが王鐸で、最近まで書の立派なことは認めても、習ってはいけないなどと言われていました。ところが面白いことに趙は『元史』本伝に載せられ、元朝の功臣として挙げられました。おなじ二朝に出仕した人物が、一方が功臣に挙げられ、一方が不忠の者に貶(おとし)められたのは歴史の皮肉というものでしょうか。 ↑王鐸の字、好き。っていうか、日本人で臨書している人たくさんいるだろう。これ読んで初めて知った「弐臣伝」という、二つの国に仕えた人(節操がない。裏切り者)を集めた書物。 調べて言ったらキリがない。 PR |

|

11月4日まで故宮の書画館で特別展示をしているので、行く人のために、予習内容。  「粥を分けて漬物刻む」(CRI)から以下抜粋。 範仲淹(はんちゅうえん、989―1052年)は政治家、文学者。三歳のときに父を失い、家計はとても苦しかった。十幾つのとき、学問を求めるため故郷を離れて、当時有名だった応天府書院へ行った。貧しかった範仲淹は、十分な食事もできず、一日に一度粥を作るだけという有様で、朝早くお粥を煮てそれを冷まし、固まったらそれを三食に分けて、漬物を細かく刻み、一日の三食にしていた。 ある日、範仲淹がお粥を食べていると、友人が尋ねて来て、気の毒に思い金を出し、範仲淹にうまいもの食べるよう勧めた。ところが範仲淹は断った。翌日この友人がうまい料理を持ってきたので、仕方なく受け取った。 数日後、訪ねてきたその友人が見たのは、箸を付けていない数日前持ってきた料理だった。友人は怒り出し「君も高潔すぎるよ。友人として悲しい」と言う。範仲淹は「誤解しないでくれ。食べる勇気がないんだ。魚や肉を食べた後、粥と漬物が喉を通らなくなるのが怖いんだよ」と答えた。これに友人は感心し、範仲淹の人柄をより敬服するようになった。 ある人が範仲淹の志を聞いたとき、範仲淹は「私の志は優れた医者か、立派な宰相になることだ。優れた医者は人の病を治せるし、立派な宰相は国をしっかり治めることができる」と答えた。のちに、範仲淹は本当に宰相となり、宋代の著名な政治家となっている。 範仲淹はまた、教育事業の振興と官僚機構の改革を国を治めるための二つの重要な措置とし、全国で学校を作り、国が必要としている各種人材を育てた。彼は自分の行いを持って才能のある人物を引率し、のちに有名になった政治家、文学者でもあった欧陽修、文学者の周敦頣、哲学者の張載などは、範仲淹からの援助を受けた。 範仲淹は政務に追われながらも、文学的創作に励み、多く傑作を残している。また彼は内容が浮薄な作品を嫌い、文学と社会の現実とを結びつけ、社会の発展と人間の発展を促すことを主張し、後世の文学の発展に深い影響を与えている。

以下は故宮のHPより。 此两帖书法瘦硬方正,清劲中有法度。人常将此书风喻其人品,称“公书庄严清澈,信如其品”。(清劲中有法度…清らかで力強い中に規律がある/庄严…荘厳/清澈…澄んでいる)。

一日一作品くらい紹介しないと間に合わないな。

|

|

「水」という字を書いてほしい。今すぐ書く。鉛筆でいいから。

書いた?書いてないと今日の記事を読む意味ないから!

さっき微博で知ったんだけど、「北京时间10月5日晚9点,在位于法国南部马塞的MARSEILLE ENCHERES PROVENCE拍卖行内,悄悄现世的乾隆白玉螭龙钮椭圆形印经过10分钟的激烈角逐以含佣总价约人民币400万的价格落锤成交」。(フランスのオークションで乾隆時代の玉の印が400万元相当で競り落とされた)

この字、上手い(印もいいけど)。これ見て今日は読者に「水」という字が上手くなってもらいたいと思った。で、「水」って実際書いたんでしょうね? ダメな例が下の二つ。一画目、まさか水平に書いていないでしょうね?中国人でもこれを真横に書く人いる。横画というのはたいてい右上がりに書くものだが、この一画目を右下がりに書いて、水という字が左右対称みたいなのも見たことがある。ありえない!

二画目と三角目の折れ曲がるところの高さが一緒か?ズレていると、カッコ悪い。さあ、今日から形のいい「水」を書こう。 |

|

その1:ちょっと前なんだけど、突然one of若い男から微信でメッセージがやってきた。このみどり様に字を書けって言うのよ。筆じゃなくて鉛筆で。その後音沙汰無しだが、どーなってんのか?この若い男はね、たぶん私のブログを一回も見たことないんじゃないかと思う。たぶん。 その2:another of若い男からの依頼で唐詩を書く事になった。李白ね。これちょろっと小筆で書いた原稿。でも大筆でだとまったく感じが変わってしまって、どのように仕上げるか検討中。最後は半紙大。 |

|

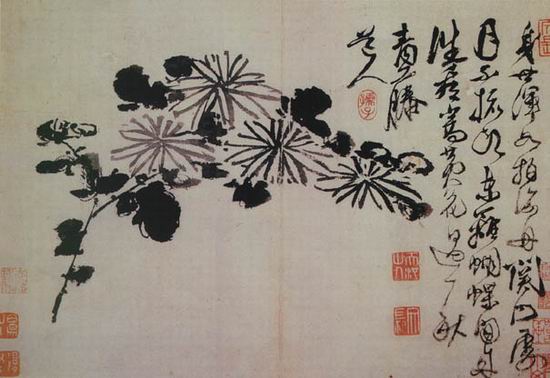

今ね、故宮書画館の資料を作ってんの。私は、有名な中国の歴代書家の人となりをあまり知らなかったけど、みどり軍団を率いて解説する必要があるから、いろいろ調べている。逸話を紹介しようと思う。気持ち悪いヤツ。 鮮明な画像がないが、しゃーない。徐渭のこの作品が11月4日まで展示されている。

徐渭(じょい)という明代の有名な文学者、書画家、軍事専門家。性格は簡単に言うと、陰湿で執念深い。徐渭の生涯はwikiから。以下は抜粋。 6歳からエリート教育を受けたが、科挙に受からず。20代はじめに結婚。25歳のときに兄が急死。すぐ後に妻が亡くなる。生活は貧窮。友人を頼って各地を転々とし、32歳のとき戦果を挙げ、高級官僚から幕客(私設秘書)として迎えられる。文章の代筆をし、褒賞を得る。これを元手に40歳にして酬字堂(自宅)を建築。しかし2年後、有力な後ろ盾が不正事件に関与。次第に精神が不安定になっていく。1566年、狂気から妻を殺害。釈放後、中国各地を遊歴し、盛んに詩や画の制作、文筆を行う。1582年、病が進行し帰郷。門戸を閉ざし誰とも会わなくなる。自伝『畸譜』を書き上げた1593年に没す。

百度百科に書いてあることが日本語訳されているものを見つけた。ちゃんと読みたい人は「人殺しの徐渭」へ。 馮夢龍の『情史類略』の記載より。 徐渭は才能豊かであったが、なかなか認められなかった。胡宗憲が浙西総督となった時、招聘されて書記となった。胡宗憲の信頼ぶりは並々ならぬものであった。 ある日、徐渭は杭州のさる寺院へ出かけた。僧侶たちの態度は無礼で、徐渭はこれを怨みに思った。晩は娼家に遊び、敵娼の部屋履きの片方をこっそりと袖に隠した。夜が明けて胡宗憲のもとに戻ると、女物の部屋履きを出して見せた。「杭州の寺院にて見つけました」。これは徐渭の捏造であったが、胡宗憲は信じて激怒。詳しく調べもせず、寺院の僧侶を二、三人捕らえ、見せしめに斬首した。 徐渭は最初の妻の死後、再婚したが、すぐに離縁。その後、美貌の妾を入れた。ある日、徐渭が外出先から帰宅すると、美男の僧侶と妾が枕を並べて昼寝をしているではないか。徐渭は獣のような叫び声を上げて鉄製の燭台をつかむなり二人に襲いかかった。徐渭は妾を殺した罪で捕らえられた。徐渭は妾と密通していた僧侶も殺したと主張したが、そのような僧侶は存在しないと退けられた。幸い、友人たちの奔走のおかげで死罪は免れた。 後に徐渭は悟った。すべては杭州で僧侶を陥れた報いだったのである。妾には何の落ち度もなかった。彼は二度と妻を娶らなかった。 庇護者であった胡宗憲が失脚した後、徐渭は発狂する。耳を錐で突いたり、腎嚢を叩き潰したりして自殺を図る。こうした一連の狂気の発作の中で、ついには妻殺しの大罪を犯してしまったのである。

これもwikiから。芸術面。 書は蘇軾、米芾、黄庭堅などの宋代の書に師法し、行書、草書に秀で、自由奔放な書風を確立した。清の八大山人、石濤、揚州八怪らは徐渭の書風を強く敬慕した。 画は牧谿など宋元の花卉図を模範とし、自由奔放で大胆な画風であった。陳淳とともに写意画派の代表とされる。徐渭は好んで水墨の花卉雑画を画き、自作の題詩を書き込んでいる。山水図はあまり画かなかった。その画風は八大山人、石濤、また鄭燮、李鱓、趙之謙、呉昌碩、斉白石、潘天寿など後の大家に強い影響を与えた。

字は上手い。絵描きの字だと思う。うちのダンナも字は上手い。書家の字じゃなくて、画家の字。以下、ネットから適当に拾って作品を貼るが、たくさん見たい人はここへ。 おまけ:故宮とまったく関係ないんだけど、嘉徳のオークションが終わったばかり。これを描いたのは今年61歳で亡くなったばかりの朱新建。この作品が17万2500元よ。ふーん。徐渭だと800万元というのが数年前あったな。

|

|

春に北京の某所から「うちの図書室に書道の本を数冊買いたいのですが、お薦めの本を教えてください」って言われた。本を読む対象は書道をやっている人でなく、誰が読んでもわかりやすく、基本的なものという条件だった。逆にそういう本、私知らない。うちの師匠なんてもっと知らない。 One of みどり軍団が持っていた本を私は知らなかったのだが、よくまとまっていいと思い、東京の書道用品店に問い合わせたら、版元切れ。書名は一応挙げておくけど。『すぐわかる 中国の書』(可成屋編、東京美術) で、日本で書道を教えている友人に聞いたら、以下のような答えが返ってきた。

日本人向けの字書の最高峰は次の2冊です。著者は、全国大学書写書道教育学会理事長、教科書手本執筆者。 ・『常用漢字書きかた字典』宮澤正明/二玄社 4800円 ・『新・字形と筆順』宮澤正明/光村図書 1800円 漢字の基礎知識としては ・『漢字の歴史〔普及版〕』阿辻哲次/大修館書店 3400円 写真が多い一般向けの本は浮かびにくいのですが、(伏見冲敬先生の『書の歴史』では学生向けですし……。 ・『日本・中国・朝鮮 書道史年表』萱原書房(美術新聞社)1365円 これは折帖仕立てで各年代の法帖や作品が一行ずつ切り貼りされている、ハンディで便利な本です。 他には漫画ではいかがですか?文庫にもなっているものもあったと思います。 ・『この1冊で中国の歴史がわかる』宮崎正勝監修/三笠書房 1200円 ・『マンガ 書の歴史「殷~唐」』魚住和晃編著/講談社 1600円 ・『マンガ 書の歴史「宋~民国」』同 1800円 ・『マンガ「日本」書の歴史』同 1900円

さて、次の話題。Another of みどり軍団がよく私に質問する。たいてい即答するけど、答えられないときは調べる。これ調べたヤツ。 「今はほとんど『じ』で書くけど、昔は『ぢ』だったものもありますよね?筆で作品として書くときどっちで書くんですか?たとえば『もみじ(ぢ)』」。

もともと「し」だったか、「ち」だったのかを調べた。紹介してあるサイト「らんざん」という京都の宿のHPより。 もともと「もみち」と呼ばれていました。秋に草木が赤や黄に変わることを「紅葉つ・黄葉つ(もみつ)」や「紅葉づ(もみづ)」といい、その連用形で名詞化したのが「もみち」であり、平安時代に入って「もみち」は「もみぢ」と濁音化され「もみじ」へと変化していきました。古くは「黄葉」と表記されることが多く、「紅葉」や「赤葉」の表記は少ないのです。それは中国では黄色が高貴な色であったが、日本では赤がめでたい色とされたため、「もみじ」が「紅葉」を主に指すようになったのだと考えられています。

へえ、勉強になるなあ。現代の詩などを書くなら、学校で習う表記の「もみじ」でいいと思う。 |

|

忍者ブログ [PR] |