|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |

|

<以下青字部分、旅チャイナより>

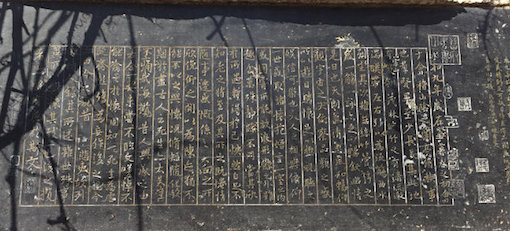

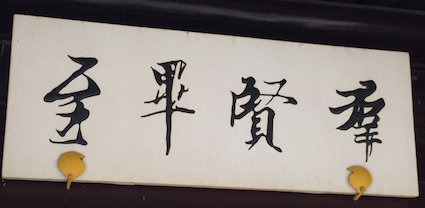

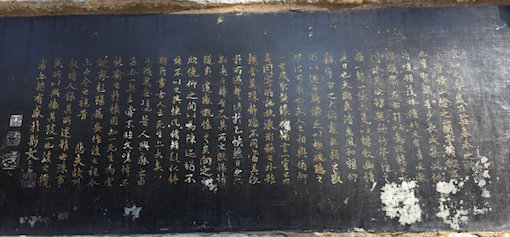

陶然亭公園は遼代の京都の郊外にあたり、元代になって寺廟が建てられ、明清両代に窯廠(瓦,陶器などを焼く工場)が開設された。 清の康熙34年(1695)に工部郎中(工部:昔時、官営工場などを司った省の名、郎中:役職。諸司の長)の江藻が建てたもので、初めは江亭といった。山門の軒下にかかる扁額の「陶然」という金字は江藻の遺墨で、白居易(772-846)の「更に菊黄にして家酪の熟するを待って、君と共に一たび酔うて一たび陶然たらん」の詩句による。 五四運動(1919年)の際、李大釗、毛沢東、周恩来らが革命活動を行ったところとして知られ、1978年に革命記念地に指定されている。 1950年代に東西両湖を開削し、その周囲に築山を設け、橋や小径を整え、木や草花を植えて公園とした。現在は、牡丹とバラの公園としても北京の市民に親しまれている。 ネットで見たら、睡蓮や花海棠も有名。 中国に「四大名亭」があり、(安徽省)醉翁亭、(湖南省)愛晩亭、(浙江省)湖心亭、そして北京は陶然亭。陶然亭公園の見所は中国各地の「亭」を模したエリアがあること。「陶然亭」という「亭」があるから陶然亭公園なのだが、この中に醉翁亭もある。模したものだけど。 そして書道愛好家にはたまらないのは「蘭亭」。本物は浙江省紹興市にある。「蘭亭」という字は康熙帝の書いたもの。  そして蘭亭だから、王羲之の蘭亭序があるのだが、彫りが超雑。予算とれなかったのか?  扁額:群賢畢至。「賢い人たちがことごとく集まる」という意味。  もう一つの蘭亭序。趙孟頫。  永和9(353)年に、王羲之が名士41人を別荘に招き、蘭亭に会して、曲水の宴を開いた。その時に作られた詩集の序文を王羲之が書いたものを「蘭亭序」という。 曲水の宴というのは、水の流れのある庭園などで、その流れの両端に出席者が座り、流れてくる盃が自分の前に来るまでに詩を詠み、 流れてくるまでに詩を詠めないときには、盃のお酒を飲み干すという風流な遊び(罰ゲームとも)。 その曲水が再現されているが、水がないので、なんだかなー。  鹅池碑亭  「鵞池」の「鵞」は王羲之が、「池」は王羲之の息子の王献之が書いたもの。王羲之は鵞鳥が大大大大大好きだった。  動かない鵞鳥さんら。 ほかに江蘇省無錫市の二泉亭など、たくさんあるんだけど、見つけた。写真が載ってる中国人のサイト。陶然亭的亭 陶然亭公園の陶然亭については後日。 PR |

|

|

|

忍者ブログ [PR] |