|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |

|

海底捞へ行き、6人で9元だったという動画を載せたが、当人が削除。

6人9元“吃垮”海底捞引热议,当事人回应后又删博 ご飯だけ頼んで、鍋のタレに入れる牛肉粒やネギなど(無料)を入れ、雑炊に。飲み物は無料の果物を持参の携帯ミキサーでジュースにして飲む。 行為そのものがアホだし、動画でアップして、世間に知らしめるのが限りなくアホ。 PR |

|

ここ数日、槍玉に挙げられているおじいさん書家。動画はここへ。书法大师针管“射书”尽然有人喊“好”,表示看不懂艺术

この人に対して、「こんなの芸術じゃない!」と非難轟々。私もそう思う。それじゃこれと変わらないと比較対象に挙げられているのが、犬が片足上げて、おしっこしてる動画。でも、この人、肩書きはちゃんとしているから、まともな字も書けるはずだ。 邵岩,据百度百科介绍,1962年2月生,山东省文登人,职业书法家,中央美术学院特聘教授、清华大学当代艺术专业特聘专家、中国国家画院外聘教授。历届中国国家展现代书法最高奖获得者。 え?62年生まれ?ということは、おじいさんではないな。うちのダンナの一個上。50すぎた人ってえらく老けてるヒトと、そうでないヒトと。うちのダンナ、若く見えるよね。 ネットであまりにも話題になるので、ご本人が「これはもう10年やっている。みんな芸術がわからないんだ」と弁明。 これに対して、またやんや言われる。「不仅是我们不懂,王羲之看了都打人,欧阳询看了都气晕(芸術がわからない人どころか、王羲之が見たら殴りたくなるし、欧陽詢が見たらめまいがする)」。 そして昨日見たのは、やはりこのパフォーマンスアートに関連して、「こっちが本当の芸術だ!」と。“射墨”也可以有不一样的风景 映画の仕事もしてる人だった。 人口多いから、いろんなヒトいるわ。 |

|

微博で「西黄寺が公開された」「いや、閉まってる。行くな」「土日だけ開いている」と話題になったこの5月からずっと行きたいと思っていた。

地下鉄8号線「安华桥」駅を出て、南、西へ1キロ。  20元払って、券をもらう。入る。 该寺为清顺治九年(公元1652年)为西藏宗教领袖达赖五世所建的驻锡之所,故又称达赖庙。乾隆四十五年(公元1780年)班禅六世在寺中圆寂,乾隆四十七年(公元1782年)高宗建清净化域之塔以纪念班禅六世,因塔内安葬有班禅六世的衣冠经咒,故又称“班禅塔”。该寺为北京市文物保护单位,1983年被国务院列为汉族地区全国重点佛教寺院。2001年被国务院确定为国家重点文物保护单位 これ↑百度百科からコピー。いちいちこわいな。汉族地区とか。 1652年、ダライ・ラマ五世が北京に滞在するときの宿泊所として建てられた。1780年にパンチェン・ラマ6世がこの寺で亡くなり、1782年にパンチェン・ラマ六世のために「清净化域塔」を建て、塔の中に服や経文を埋葬した。2001年に全国重点文物保護単位に認定された。 建物新しいよ。百度百科に書いてないけど、日本語だと「兵火により一度は廃寺となる」、「宗教施設が徹底的に破壊された」等と書いてある。詳細はここへ→「西黄寺とは」。  これだけ古そう。     これが上記の「清净化域塔」。    あっかんべー。その後ろ姿は↓。  娘:ママ、これあれだよ。アラレちゃんに出てくる、、、、ニコちゃん大王 私:王に点をつけて、「にこちゃんおおたま」とかよく言ったなあ 幽寂なお寺で高尚な会話をする母娘。  一番奥が「藏经殿」。法源寺を思い出した。    閉まっているが、乾隆御笔石刻拓片展と書いてある。中を覗くと、ちゃんと拓本などが展示されているので、近くにいた保安に「ここは見学できないの?」と聞いたら、「開いていない」と。 境内入ってすぐ左で《释迦牟尼、宗喀巴、历世班禅源流唐卡展》を開催中。写真はここから。 土日しか開いていないので注意! 西黄寺每周六、周日开放(9:00开馆,16:00停止入场,16:30闭馆);每周一至周五闭馆。 |

|

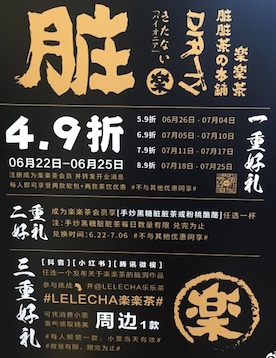

数日前、微博で中国人が載せていた写真を見て、個人的に連絡して、「ブログで使っていい」と許可を得た。それはコレ。

「きたない」とひらがなで書いてあるの見える?飲み物に「きたない」って、どーなのよ? 去年から中国で見かけるようになった「脏脏包」(チョコレートのパン)。手が汚れて汚いから、「脏脏包」。なんちゅーネーミングだ?と思ったが、普及すること雨後の筍。 それのミルクティー版。一枚目の写真は中国人女子が撮ったものだが、「店名は乐乐茶で、最近流行っている」と教えてくれた。私、数日前ショッピングモール「合生汇」へ行ったとき、偶然見つけた。  平日だったからでしょうね。並ぶことなくすぐレジへ。でも大众点评を見たら、この同じ店で一時間半待ったと書いてある。オープンしてすぐ行くもんじゃない。週末は特に。初めの4日は半額。だったら行くか。でもただの奶茶だよ。紅茶に牛乳入れただけだよ。  ネットから↓  カナダファームからの小麦 合格 ニコージーランドからのチーズ 不合格 ホットきたない茶 きれいにしなさい 黒糖きたない茶 店たたみなさい 心でツッコむも、この黒糖の飲み物を頼む節操のないアタシ。  美味かった。5.9折で、11元だよ。いやあ、不合格とか撤回(おいおい)。  パンも売っていた。一部はアイスクリーム入り。ケースが中で二つに分かれていたが、冷凍と冷蔵か。 昨日のクイズ、答えのコメント書いておいてね。私、东四の行列見た時、100%奶茶だと思った。でも違った。 建外SOHOに一點點という、やはり奶茶を売る店があるのだが、長蛇の列。特に女子。ほかのじゃダメなんだって。美味しいんだと。三里屯の喜茶も行列。 なに?みんな、ヒマなの?あまりにも多いから、サクラ導入かと疑いたくなる。 アタシは並んでまでして買いたいと思わない。家でちゃんと自分で紅茶入れて飲むよ。 |

|

週末に東四を通ったら、ものすごい行列だった。

先頭はこのようになっていて、ドアが閉まっている。上に白字で書いてあるYAXIN1999は以前のお店のなのかな?関係ないようだ。  あんまり気になるので、何に並んでいるのか聞いてみた。さて、なんでしょう? ちなみに昨日通った時は外に一人もいなかった。 |

|

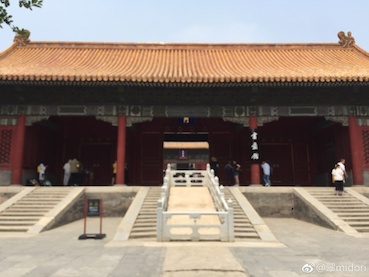

今日、故宮に行って来た。

基本的には年に二回二ヶ月開く書画館はこれまで「武英殿」で開催していたが、今回から中軸線のちょうど反対側にある「文华殿」になった。   文华殿,始建于明永乐十八年(1420)的汉族宫殿建筑。位于外朝协和门以东,与武英殿东西遥对。文华殿明代是皇太子的东宫,清代为举行经筵([jīng yán]帝王为讲论经史而特设的御前讲席)的地方。殿后的文渊阁是藏书楼,《四库全书》49000余卷曾收藏于此。。 ここは明代は東宮(皇太子の住む宮殿)で、清代は帝王が経史を論じるために特設した場所だった。 その後ろの建物文渊阁は四庫全書が収められていた場所だった。   四庫全書とは、乾隆帝の勅命で編集された中国最大の叢書。経(経書)、史(史書)、子(緒家の著作)、集(文学書)の4部に分類され、3458種、7万 9582巻(巻数には諸説あり)に上る。紀昀(※)ら数百人の学者が動員され10年の年月をかけ、1781年に完成。全国に7閣の書庫を開設(紫禁城内の文淵閣、熱河離宮の文津閣、円明園の文源閣、盛京宮城の文源閣の4閣が建てられ、民間の便をはかるため、揚州に文匯閣、鎮江に文宗閣、杭州に文瀾閣)。しかし、太平天国や義和団などの戦乱によって失われたものが多い。 (もっと詳しくはここへ→四庫全書と四部) ※紀昀(紀暁嵐)の故居は公開されていて、入場料が40元だが、隣接する晋阳饭庄で食事をすれば、店内からタダで入れる。 大きなおまけ:【NHK纪录片】故宫的至宝 全26集 すべて見られる。 |

|

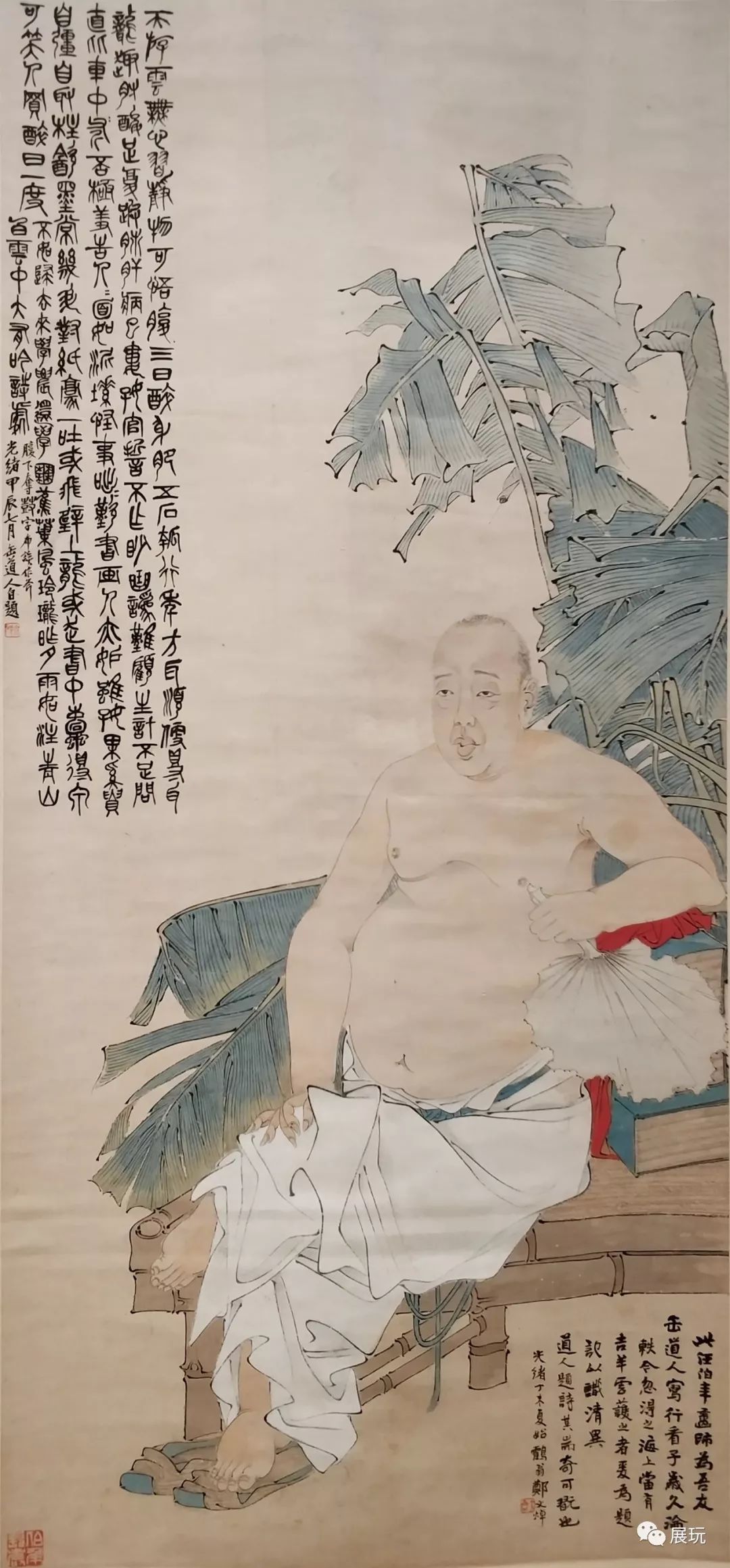

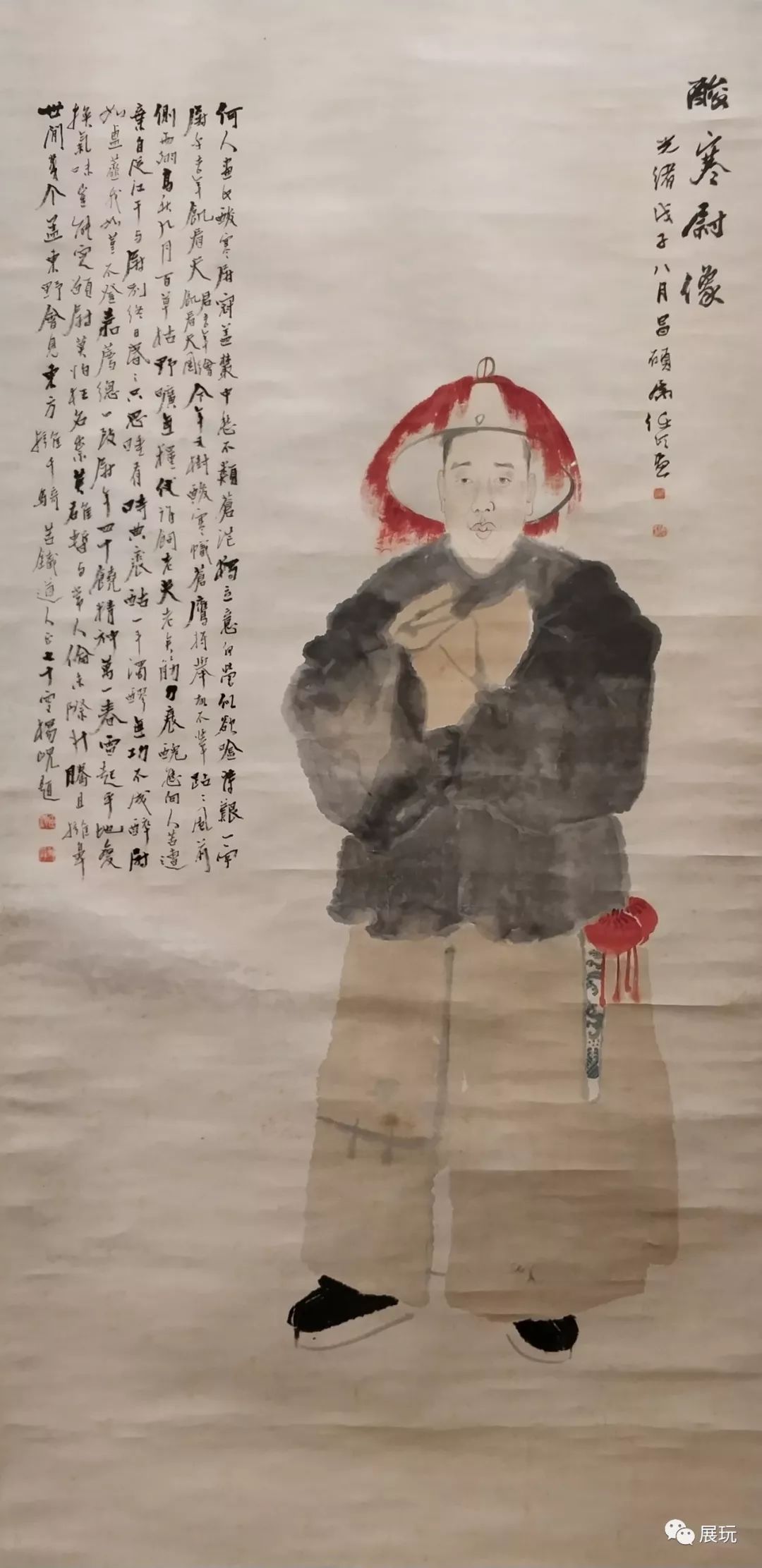

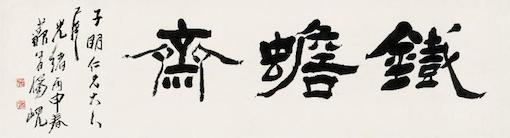

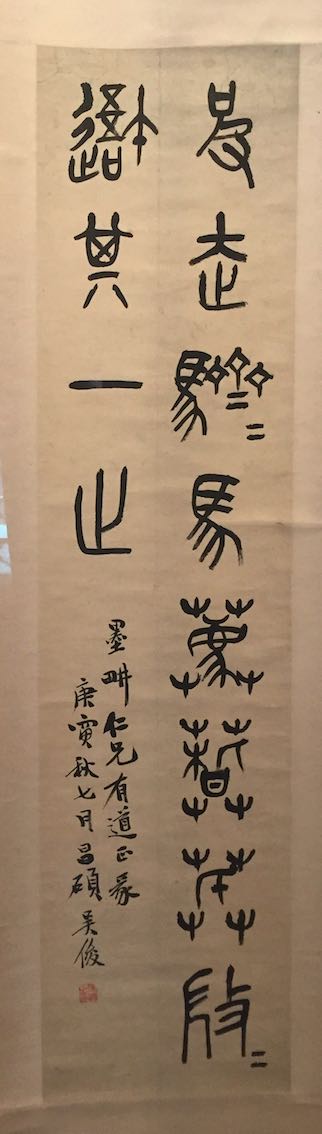

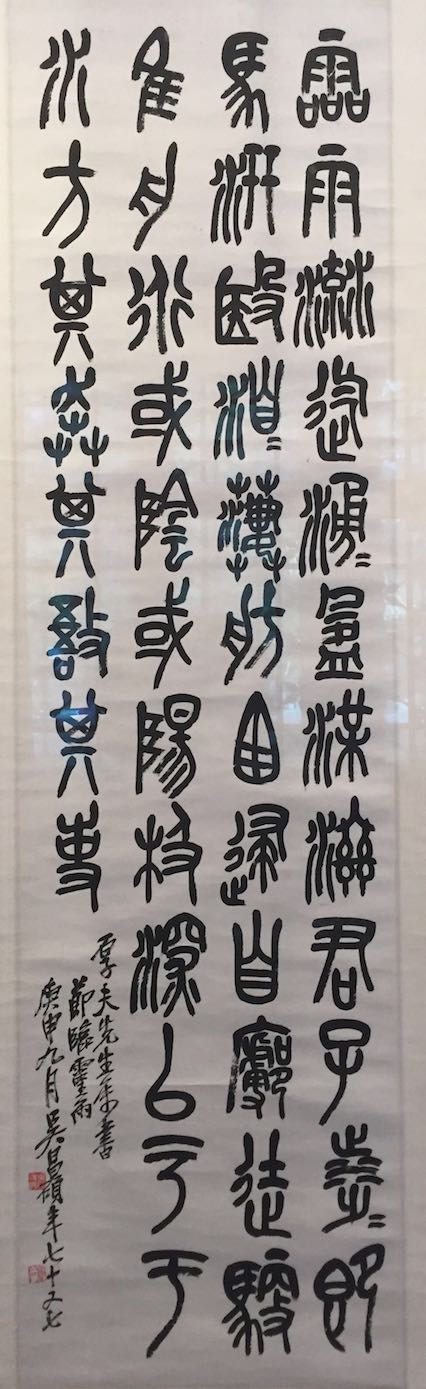

呉昌碩の絵の先生、任伯年の絵が故宮書画館で現在開催中の「铁笔生花——故宫博物院藏吴昌硕书画篆刻特展」で数点展示されている。

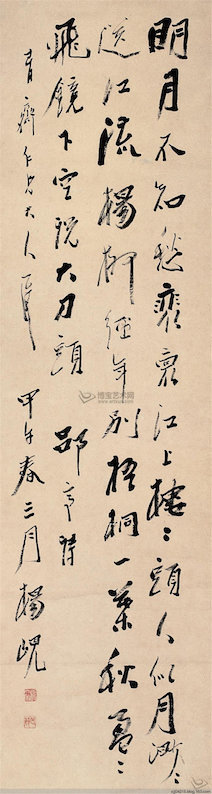

2枚目。↑書かれているのは呉昌碩。絵と右の二行の字は任伯年。 他善于学习民间绘画和西洋水彩、素描的技法,加强中国画写实成分,把工笔与写意、中国传统画法与西洋画法、文人画与民间绘画结合起来。 花鳥画、人物画、山水画を得意とし、作風は中国の伝統画法、民間画法と西洋画のクロッキーと彩色法を融合させたものであった。その画風は清末の江南一帯に大きな影響を与え、海派の第一人者とみなされた。(Wikipediaより) 写真一枚目の顔、胸に影が描かれている。それは西洋画の描き方。西洋画は光を重視するが、中国画は影は描かない。でも任伯年は描いていることに注目。 絵の中の左側の字を書いたのは、呉昌碩の字の先生である楊峴。ネットから楊峴の字を探して来た。   私が普段ペン字を教えているときに「その線は長すぎるので、短く」とか「空間が空きすぎているので、狭く」とかいう、悪い例をそのまま書いている。でも、上手い!絶妙。 |

|

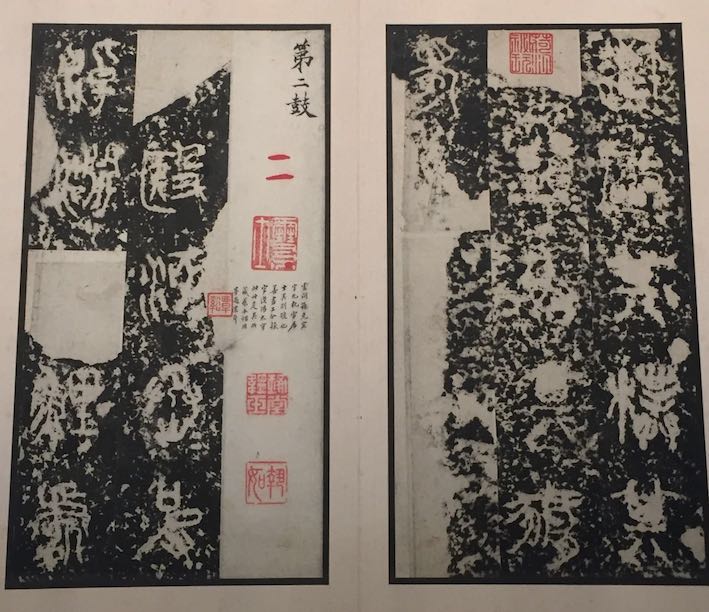

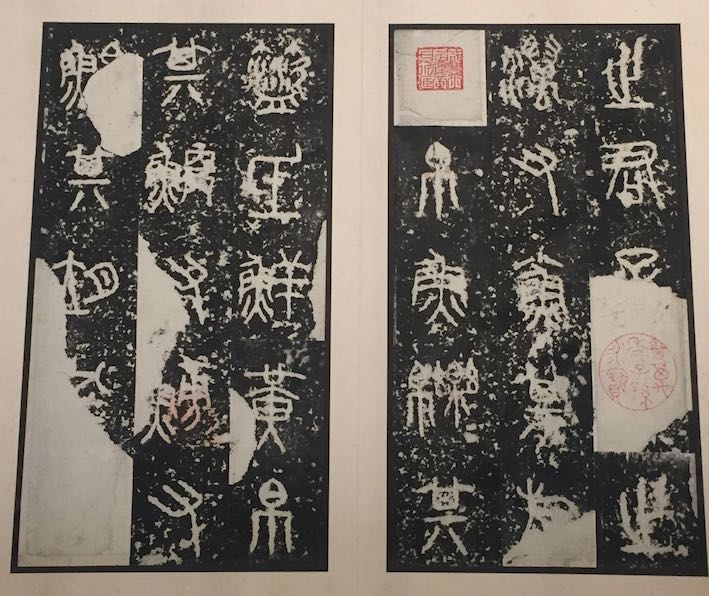

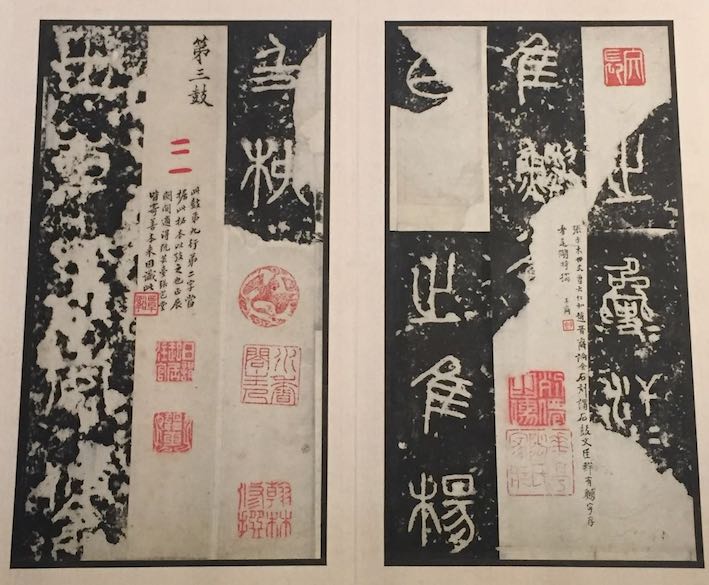

石鼓文(前374年)とは

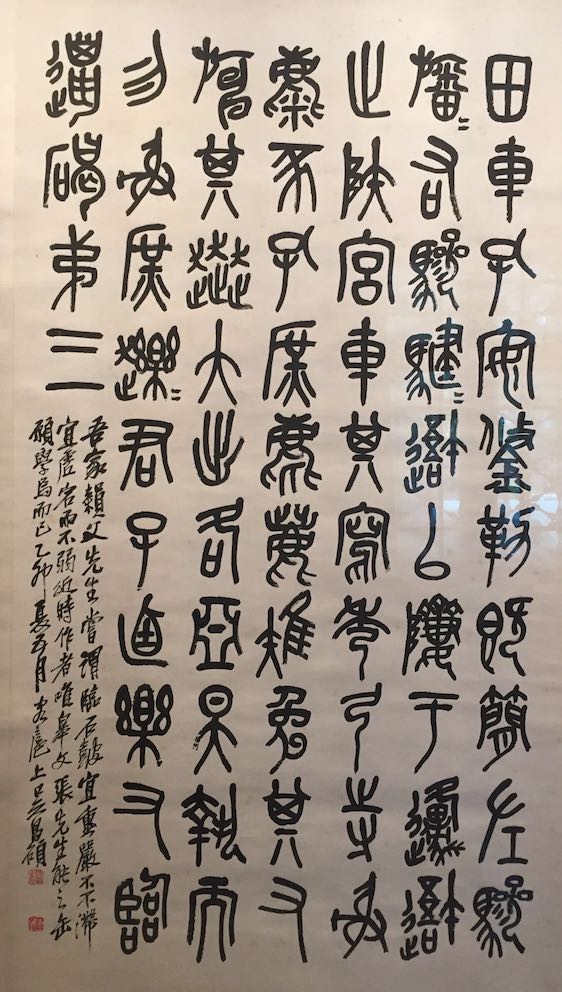

・石鼓は中国に現存する最古の刻石。 ・唐代初期に陳倉(今の陝西省宝鶏市)で同時期に10個発見された。 ・製作年代は諸説あるが、戦国時代の秦に作られたとの説が有力。うち1つは民家から発見され、石の上部が抉られ臼として使われていため、碑文は殆ど読めない。 ・太鼓状の石(高さ約90cm、直径約60cm)に刻してあるため、この名がある。 ・一字の大きさは約4cm。一行7字。 ・字体は小篆よりやや繁雑で、《説文解字》にある籀文に近い。 ・もと700字以上あったといわれるが、現存するものは 272字である。 ・石鼓は現在、北京の故宮博物院が収蔵。 故宮に「石鼓館」があり、10個の大きな石が置いてあるのだが、あろうことか現在閉鎖中(10月に開館予定)。石鼓館のあたりを大工事しているのだが、計画性のなさがひどすぎる。 日本人書家の紹介する中国書道文化史に【呉昌碩といえば『石鼓文』、『石鼓文』といえば呉昌碩と言われるくらいその臨書作品が数多く存在する。】とある。詳しくはここへ。呉昌碩の展覧会開催中なのにぃ! 石鼓文の拓本はいろいろあって、日本では三井記念美術館と台東区書道博物館にある。 【一】《先锋本》(北宋拓) 日本东京三井纪念美术馆藏。《先锋本》分上下二帖。最古の拓本。 【二】《中权本》(北宋拓)日本东京三井纪念美术馆藏。不明瞭ながら500字が読み取れる最多字数の拓本。 【三】《后劲本》(北宋拓)日本东京三井纪念美术馆藏。 【四】故宫博物院所藏为明代拓本,孙克弘旧藏,后归朱翼盦,朱氏去世后,家属遵其遗嘱捐献故宫博物院。 これらの写真は中国人のブログへ→石鼓文四种拓本 そして、今回の呉昌碩の展覧会に展示されている拓本は【四】の明拓。私が撮った写真三枚。    以下、今回の展覧会に出ている呉昌碩の臨書。 1890年。47歳。  1915年。72歳。  1920年。77歳。  石鼓文の日本語訳を探したが、なかった。中国語の現代語訳したものはここへ→白话诗 试译《石鼓文猎碣第一》 10鼓の内容(Wikiより) ・吾車鼓(6字11行・19句)「吾車既工」に始まり、狩の序盤を描写した詩がつづられる。この1句目が詩経と酷似することから、宣王説が生じた。 ・汧殹鼓(7字9行・17句)「汧殹沔沔」で始まり、土地の豊かさを称えた詩がつづられている。“殹”字は秦固有の字のため、宣王説打破の根拠となった。 ・田車鼓(7字10行・18句)「田車孔安」で始まり、狩の情景を描写した詩がつづられる。拓本でもやや破損があり、3句は解読不能となっている。 ・鑾車鼓(7字10行・18句)「□□鑾車」で始まり、全行の冒頭2字が欠けているため6句しか解読されていないが、狩が終わって喜ぶ情景をつづっている。 ・霝雨鼓(6字11行・18句)冒頭は破損して第2句の「霝雨□□」で称される。半数強の10句が解読され、雨の中を帰る人々の姿がつづられる。 ・乍原鼓(7字11行・句数不明)石臼に転用された鼓で、詩は解読不能。破損を免れた1行下段の「□乍原乍」が通称の由来となっている。 ・而師鼓(6字11行・17句)半数の字が満遍なく破損しており、詩は解読不能。3行目末尾の「而師」が通称の由来となっている。 ・馬薦鼓(5字8行・句数不明)靖康の変で字を失った鼓で、宋拓でも20字に満たず、詩の解釈は当初から断念されている。 ・吾水鼓(5字15行・20句)冒頭「吾水既瀞」に由来する。残字は多いが磨耗が激しく、傷と点画の区別が難しい字が多くを占める。詩の解読は7句にとどまる。 ・呉人鼓(8字9行・句数不明)冒頭「呉人憐亟」に由来する。呉人(野守)が自然に感謝する描写と思われることから、一連の石鼓の掉尾に置かれることが多い。 |

|

忍者ブログ [PR] |